“La Muerte tiene permiso…”

Desde su aparición en el siglo XIX, el ferrocarril deslumbró por su velocidad al moverse con vapor y su utilidad como medio de transporte. En México, la introducción de los caminos de fierro data de 1873 cuando el presidente Sebastián Lerdo de Tejada inauguró la ruta México-Veracruz del Ferrocarril Mexicano.

Debido a su valor estratégico para alcanzar el progreso nacional, en los años del Porfiriato se favoreció y facilitó su expansión en todo el territorio mexicano mediante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que, el impacto del ferrocarril no fue exclusivamente de carácter económico, sino también social y cultural, pues acercó a poblaciones aisladas y ofreció servicios tan importantes como el transporte de vivos y también de muertos.

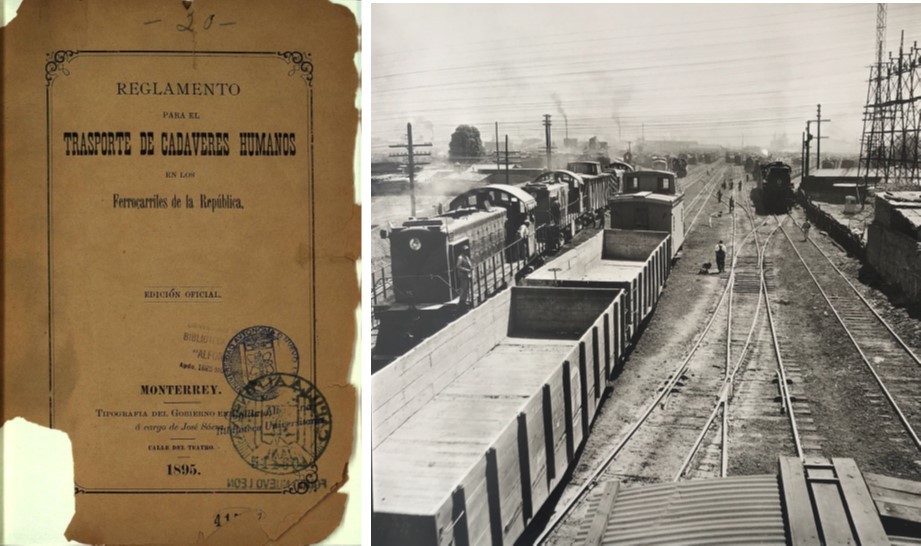

La SCOP hizo cumplir el Reglamento para el traslado de restos humanos por ferrocarril

En 1887, el gobierno de Porfirio Díaz publicó el “Reglamento para el Transporte de Cadáveres Humanos por los Ferrocarriles de la República”, el cual fue aplicado por la Secretaría de Fomento hasta 1891, cuando la recién creada SCOP asumió esta atribución. Organizado en tres capítulos, dicho documento estableció las condiciones y requisitos a cumplir por quienes desearan obtener un permiso de traslado de restos humanos usando las vías férreas de México.

“PARA MORIRSE TAMBIÉN HAY REGLAS”

La principal disposición del Reglamento para el Transporte de Cadáveres dictó que los restos “que se quieran trasladar en un tren de ferrocarril se colocarían dentro de una caja de zinc, plomo o fierro galvanizado, cuyas paredes tengan por lo menos tres milímetros de espesor, la cual se llenaría completamente con una mezcla en partes iguales de aserrín de madera y sulfato de zinc, o en el caso de carecer de estas sustancias, se usaría una mezcla de carbón y de cascalote.”1

Los permisos para transportar cadáveres fueron otorgados por la autoridad política más cercana a la estación del ferrocarril

El Reglamento también estipuló que la caja debía cerrarse herméticamente y colocarse dentro de otra hecha de madera, cuyas paredes, fondo y tapa, tuvieran por lo menos, tres centímetros de espesor unidas entre sí por medio de tornillos o clavos. Además, se fijaron reglas para expedir permisos de traslado para los fallecidos en el extranjero, otorgando esta atribución a la autoridad política más próxima a la estación del ferrocarril donde se embarcara el cadáver.

De esta manera, los deudos debían proporcionar datos de los difuntos como su nombre y apellido, edad al fallecer, enfermedad y fecha de la muerte, anexando el certificado de defunción expedido por algún facultativo. Por otra parte, debían notificar el nombre del lugar o estación del tren de embarque, informar el destino final del cadáver y entregar por escrito la solicitud de transporte en la oficina que concediera la autorización.

No se concedió permiso alguno a fallecidos en estado de putrefacción

Por las medidas sanitarias entonces vigentes, se restringió el traslado por ferrocarril de personas muertas a causa de tifo, fiebre tifoidea, difteria, viruela o cólera asiático, así como el de personas que sucumbieran por vómito prieto.2 Finalmente, se enfatizó que no se otorgaría ningún permiso en el caso de que el cadáver se encontrara en estado de putrefacción avanzada.

En 1938, los servicios aéreos y de autotransporte se incluyeron como opciones de traslado para cadáveres

Debido al desarrollo y diversificación de los transportes en las primeras décadas del siglo XX, el Reglamento para el Transporte de Cadáveres Humanos por los Ferrocarriles de la República siguió aplicándose hasta 1938, año en el que el presidente Lázaro Cárdenas aprobó el “Convenio Internacional relativo al transporte de cadáveres” que incluyó los servicios aéreos y de autotransporte.3